世界中には200を超える国があり、それぞれの国旗には独自の歴史や文化、思想が込められています。赤や青、白や緑といった色は多くの国旗に使われていますが、「紫」が使われている国旗はごくわずかしか存在しません。

本記事では、その理由と旗の色彩に隠された深い関係を、歴史的・文化的・美学的観点から掘り下げてみたいと思います。

目次

紫色が国旗に登場しにくい歴史的背景

紫は「高貴な色」だった

古代から中世にかけて、紫は特別な意味を持つ色でした。ローマ帝国やビザンツ帝国では「皇帝の色」とされ、庶民が紫をまとうことは許されませんでした。これは、紫の染料が極めて高価であったためです。紫を身につけること自体が「権力を示す行為」であり、法律によって制限されることすらありました。たとえば、ローマ帝国では「トガ・プラエテクスタ」と呼ばれる紫の縁取りを持つ衣服は、執政官や高位の役職者にしか許されず、ビザンツ帝国では皇帝の誕生を「紫の間で生まれた者(ポルフィロゲニトス)」と呼んで、正統な支配者の象徴としました。

代表的な「ティリアン・パープル(Tyrian Purple)」は、地中海沿岸に生息する巻貝(特にアッキナサス貝やムラサキイガイ類)から抽出される染料でした。わずかな布を染めるのにも数千から数万の貝を必要とし、製造工程も長期間かつ複雑でした。さらに、その発色は鮮やかで耐久性があり、他の色とは一線を画すものでした。このため、紫は権力者や宗教的指導者しか手にできない「唯一無二の色」とされ、王権や神聖さの象徴として強く位置づけられていたのです。ヨーロッパの王侯貴族が「紫のマント」を着る習慣や、キリスト教会における司教の衣服なども、こうした文化的背景から生まれました。

染料コストの問題

紫色は自然界から容易に得られる色ではありません。赤や茶色、青は植物や鉱物から比較的簡単に抽出できましたが、紫はその製造コストが圧倒的に高く、国旗のように「大量に布を染める必要がある用途」には不向きでした。庶民が日常で使える染料は、ベリー類や草花から得られる赤や青、泥や鉱石から生まれる茶や黒といったものが主流で、安価かつ大量に生産できました。一方で、紫は希少性ゆえに「一点物」として扱われることが多く、布全体を均一に染める国旗のような用途には現実的ではありませんでした。

また、当時の国家運営において、軍旗や儀礼用の旗は多数必要とされました。これらをすべて紫で染めることは経済的にも不可能に近く、仮に用いたとしても限られた儀礼の場にしか登場できなかったでしょう。さらに、紫の染料は流通も限定的で、地中海沿岸の一部地域でしか生産できなかったため、広大な領土を持つ帝国ですら安定的に供給を受けるのは困難でした。結果として、国家規模で「紫を国旗に採用する」という選択肢自体が、歴史的にほとんど現実的ではなかったと考えられます。

国旗に多く使われる色の意味

紫が避けられた一方で、国旗には定番ともいえる色が存在します。それぞれの色には普遍的な意味があり、多くの国々に共有されています。これらは単なる「見た目の選択」ではなく、国家としての理念や歴史を映し出すシンボルとなっています。

赤:勇気、血、革命、独立の象徴。多くの国で戦いや独立運動の歴史と結びついており、犠牲となった人々の血を表すともいわれます。フランスやアメリカなどの革命を経験した国々では特に重要視される色です。

青:自由、正義、空や海を表す広がり。ヨーロッパ諸国では「信頼」や「忠誠」の象徴として使われ、海に囲まれた国や空を大切にする文化に根付いています。たとえばイギリスやオーストラリアの国旗には青地が目立ちます。

白:平和、純粋、真実。多くの宗教において清浄の色とされ、調和や統一を意味することもあります。日本の国旗「日の丸」の白地は「清らかさ」と「誠実さ」を表すとされ、国民の精神性に直結しています。

緑:自然、繁栄、農業、宗教的な意味合い(特にイスラム世界)。緑はイスラム教で「楽園」を象徴する色であり、中東や北アフリカの国旗に多く登場します。また、自然の豊かさを示す意味でアフリカ諸国にも広く採用されています。

黒:抵抗、民族の歴史、死や厳しさ。植民地支配から独立した国々では、苦難の歴史や不屈の精神を象徴する色として登場します。アフリカ統一運動の象徴色としても重要です。

黄(黄金):富、太陽、繁栄、神聖さ。金色はしばしば「永遠の価値」や「神からの祝福」を表し、キリスト教文化圏やアジアの王朝でも広く重視されました。国旗では光や希望を示すことも多く、ブラジルやバチカン市国の旗に鮮明に現れています。

これらの色は、どの地域でも比較的手に入れやすい染料・顔料に由来していることも大きな理由です。赤や青は植物や鉱石から、白は布本来の色や石灰から、緑は混色や植物染料から容易に得られました。そのため、大規模な布の染色や旗の製作にも適していたのです。結果として、紫のような希少色ではなく、これらの「入手しやすく象徴性の強い色」が国旗の定番となっていったのです。

紫を国旗に使った稀少な例

現代においても、紫が使われている国旗は非常に珍しい存在です。現在、国旗に紫を取り入れている国家はほんの数例に限られますが、その採用にはそれぞれ独自の意味や背景があります。

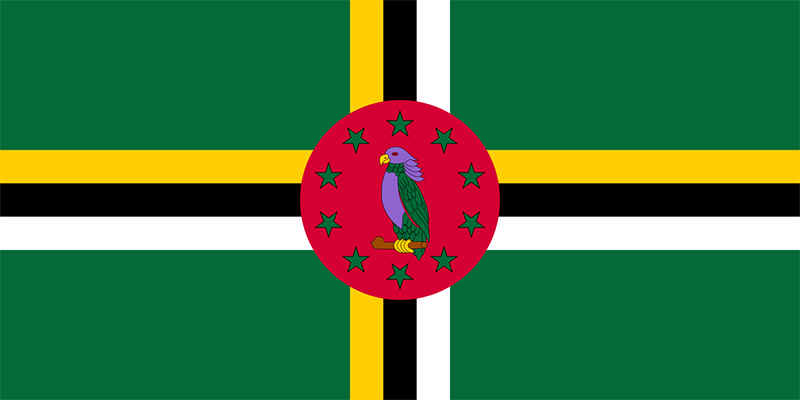

ドミニカ国:国旗の中央に配置されたシンボルである「シソコムラサキインコ」の羽毛に紫が用いられています。この鳥は同国固有の種であり、鮮やかな紫の羽は国の豊かな自然と生物多様性を象徴しています。国旗に鳥が描かれている例は珍しく、その中でも紫の羽を持つ鳥を選んだ点は特筆すべきものです。紫が国旗に登場する際の代表的な事例といえるでしょう。

ニカラグア:国旗中央の国章には虹が描かれており、その一部に紫が含まれています。虹は「平和と希望」の象徴であり、紫の帯は多様性や調和を示すものと解釈されています。虹の一色として採用されることで、紫は国全体の理想を支える重要な色の一端を担っています。

エルサルバドル:こちらも国章に虹が描かれ、その中に紫が使われています。エルサルバドルの虹は未来への希望を象徴し、紫はその中で「精神性」や「統一の理念」を表すと考えられています。ニカラグアと同様に国章を通して紫が登場する点は、中央アメリカ地域の共通性を示すものともいえるでしょう。

これらの例に共通するのは、紫が「国旗全体のベースカラー」として大胆に使われているわけではなく、あくまで紋章や装飾の細部に取り入れられている点です。つまり、紫は依然として希少かつ象徴的な色にとどまっており、赤や青、緑といった普遍的な色に比べると、国旗における存在感は非常に限定的です。紫を主要色として大胆に採用した国旗は、現在に至るまでほとんど存在しないのです。

美学的な理由 ― 紫は「扱いにくい色」?

旗のデザインは「遠くからでもはっきり識別できること」が重要です。その点で、紫は必ずしも理想的な色とは言えません。国旗は軍事的な場面や外交儀式など、多くの人々が一目で認識できることが求められるため、視認性の高さは最重要視されます。その観点からすると、紫は以下の点で不利な要素を抱えていました。

紫は赤や青に近い波長を持つため、光の加減や距離によって他の色と混同されやすい。特に強い日差しの下や遠方から見ると、紫が青に見えたり赤みを帯びて見えることがあり、誤認を招きやすい色でした。

日光にさらされると退色しやすく、色の維持が難しい。紫は特に紫外線による劣化が目立ちやすく、鮮やかさを保つことが困難でした。国旗は屋外で掲揚され続けるため、耐候性の弱さは大きなマイナス要因でした。

鮮やかさの調整が難しく、国旗の明快さを損なうことがある。赤や青は濃淡によっても象徴性を保ちやすいのに対し、紫は暗すぎれば黒と混同され、明るすぎれば赤やピンクに近づいてしまいます。安定した「国旗らしい紫」を維持するのは簡単ではなかったのです。

このような要素から、旗のデザインにおいて紫は「視認性・耐久性の面で不利」とされてきました。さらに、国旗は国民全員が共有するシンボルであるため、単純でわかりやすい色が選ばれる傾向にありました。結果的に、紫は美学的・実用的な観点から排除されやすかったのです。

近代以降の紫の復権と国旗への可能性

19世紀後半、化学染料の発明により紫は安価に生産できるようになりました。有名な「モーブ(Mauve)」の登場は、ヨーロッパのファッション界に革命を起こし、紫が一気に庶民にも広がる契機となりました。それまで「皇帝や聖職者の色」であった紫が、産業革命以降はドレスやインテリアに使われる身近な色へと変化したのです。

しかし、その時代にはすでに多くの国旗が制定されており、わざわざ紫を採用する動きは見られませんでした。国旗は単なる装飾ではなく、国家の歴史や独立の象徴であり、色の変更は国のアイデンティティそのものを揺るがす重大事です。そのため、新しい染料が登場しても、既存の国旗に大規模な変更が加えられることはありませんでした。

ただし、21世紀に入り、紫には新しい意味合いが付与されつつあります。たとえば、紫は女性参政権運動の象徴色のひとつであり、ジェンダー平等や多様性を象徴する色として広く認知されるようになっています。また、LGBTQ+コミュニティを象徴するレインボーフラッグにも紫が含まれており、「精神性」「調和」「多様性の受容」といった理念を示しています。こうした社会的文脈の変化は、将来新たに制定される国旗や地域旗に紫が登場する可能性を高めています。

さらに、デザイン面でも印刷技術や耐候性インクの進歩により、かつては困難だった紫の安定的な再現が可能になっています。こうした技術革新は、紫を「扱いにくい色」から「選択肢のひとつ」へと変える後押しをしています。今後、新しい国家や自治体が旗をデザインする際には、紫が「個性を示す色」として注目される未来も十分に考えられるのです。

まとめ

紫が国旗の色にほとんど使われていない理由は、以上のように様々な背景が複雑に絡み合っています。しかし、これらの事情を踏まえたうえで国旗を眺めてみると、単なる色彩の選択にとどまらず、その背後にある社会の仕組みや時代の制約が浮かび上がってきます。たとえば「赤」がなぜ勇気や血を表すのか、「緑」がなぜ自然や宗教と結びつくのかといった問いも、同じ視点で捉えると新しい意味を持ち始めるでしょう。

つまり、国旗の色は偶然やデザイン上の美しさだけで決められているのではなく、人類の歴史や文化、価値観が濃縮されたシンボルなのです。紫が稀少であることを理解したうえで改めて世界の国旗を見渡すと、見慣れた旗の中にも新しい発見や視点が生まれるかもしれません。国旗という小さな布の中に、人類の歩みと文化の多様性が凝縮されているのだと気づけることこそ、このテーマを考える大きな醍醐味なのです。