学校行事や地域の式典、スポーツ大会などで必ず目にするのが「旗の掲揚」です。国旗(日の丸)、市旗、校旗が並んで掲げられている光景は、私たちにとって身近なものですが、その順番や掲げ方にはきちんとしたルールとマナーがあります。実はこのルールを誤ると、思わぬ「マナー違反」になってしまうこともあるのです。

そこで今回は、国旗・市旗・校旗を掲揚する順番や決まりについて詳しく解説してみたいと思います。学校関係者や自治体職員、あるいは地域活動で旗を扱う方にとって役立つ内容となっていますので、参考にしていただければ幸いです。

目次

国旗の基本的な位置づけ

国旗の意味

日本の国旗「日の丸(正式名称:日章旗)」は、国民の統合と独立を象徴する大切な存在であり、国家の象徴として特別な意味を持っています。国旗は国際的にも最も尊重されるべき旗とされており、式典や行事などで複数の旗を掲げる際には、必ず他の旗よりも優先して掲揚されるのが原則です。

国旗に関する法律

日本では1999年(平成11年)に公布・施行された「国旗及び国歌に関する法律(国旗国歌法)」により、日の丸が正式に国旗と定められています。掲揚する順番や扱い方は、法律の明文規定は少ないものの、慣習・国際ルール・文部科学省の通達などを基準にしています。

複数の旗を掲げる場合の基本ルール

旗を掲揚するときには、いくつかの基本原則があります。これは学校や自治体の式典はもちろん、スポーツ大会や地域行事など、正式な場面で共通して守るべきマナーです。特に国旗は国の象徴であり、取り扱いを誤ると大きな失礼にあたるため、以下のルールをしっかり覚えておきましょう。

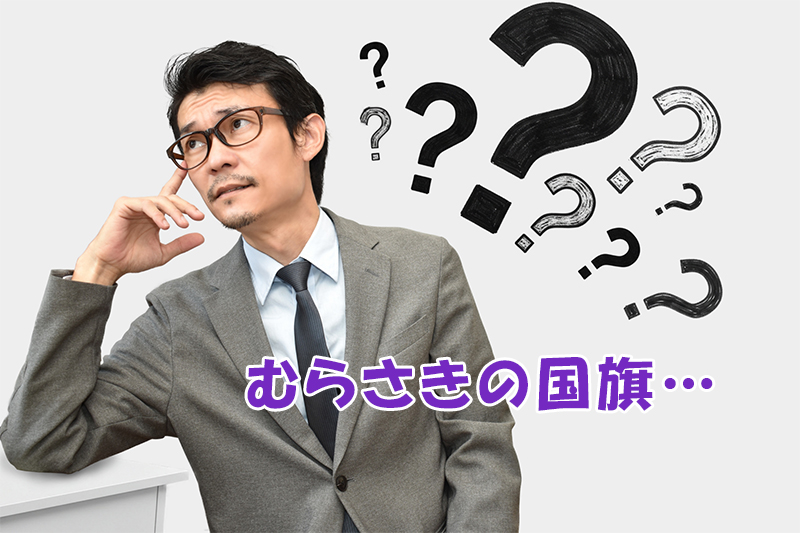

まず第一に 「国旗が最優先」 という原則です。国旗はすべての旗の中で最も高い地位を持ち、どの旗よりも高く掲げるか、または正面から見て最も目立つ位置に置かれます。

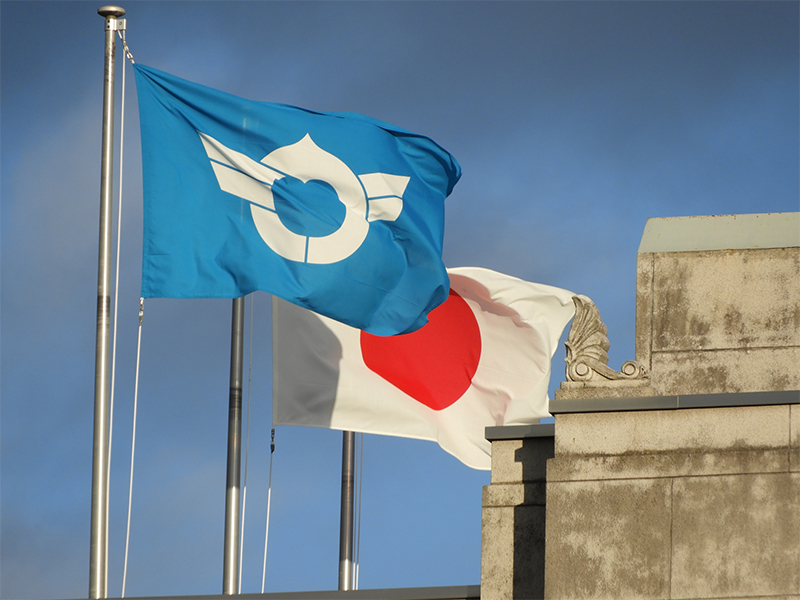

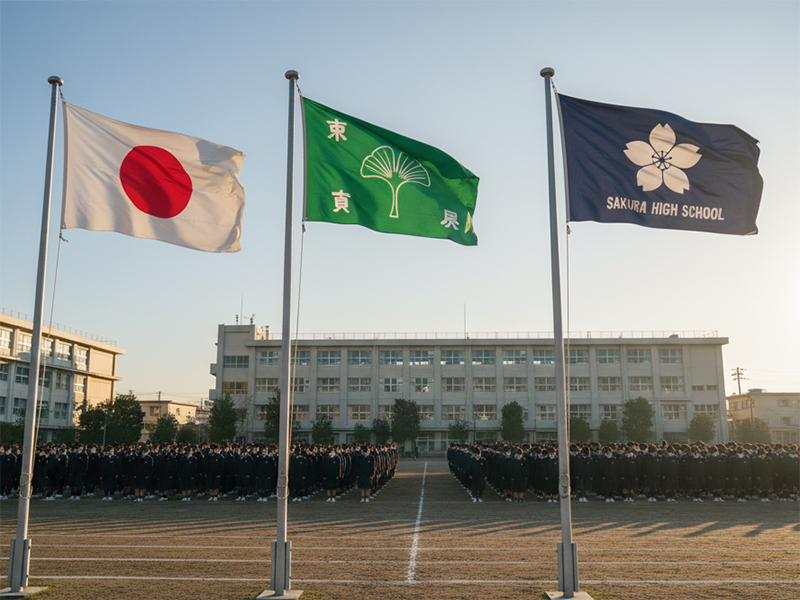

次に 「旗の順番は向かって左側が上位」 という考え方があります。左が最も格の高い位置とされるため、二本の旗を掲げる場合には国旗を必ず左側に置きます。また三本の旗を掲げる場合も、ポール等の高さが同じであれば国旗は一番左側になります。

ただし中央のポールが一番高い場合は中央に国旗、市旗や県旗が左、校旗や団体旗が右といった「中央上位」の形で配置します。

このように、旗の掲揚には厳格な決まりがあり、これを守ることで式典の場がより引き締まり、参加者全員に敬意を示すことができるのです。

補足:「向かって左手」とは

「向かって左手」とは、私が向き合っている相手の右手を指します。

例えば私とAさんが対面で、話をしているとします。

その場合、Aさんの右手は私から見ると左側にあります。

これが「向かって左手」です。

つまり「対象物に向きあった際の左側」のことを指します。

一本のポールに複数の旗を掲揚する場合

一本のポールに複数の国旗を掲揚する方法については、国際的な慣例では推奨されていません。

なぜなら、上下に複数の旗を掲揚すると、下にある旗の国や団体が、上にある旗の国や団体に「従属している」と見なされる可能性があるためです。特に、外国の国旗と日本の国旗を同じポールに掲げることは、外交上の問題につながるため避けるべきとされています。

また、市旗や校旗を、国旗と共に一本のポールでどうしても掲揚したい場合には、最も格の高い旗である国旗が一番上、次に市旗や県旗、そして一番下が校旗や団体旗となります。

ただしこの方法はあくまで例外的な措置であり、ポールが複数ある場合は、「左上位」や「中央上位」の原則に従って、それぞれ別のポールに掲揚することが正式なマナーとなります。

旗を掲揚する時間

旗の掲揚は、日の出から日没までが原則です。これは、太陽の光の下で旗を美しく見せるという伝統的な考え方に基づいています。日没後は太陽の光がなくなるため、原則として旗は降ろされるべきとされています。

この習慣は、多くの学校や公共施設で現在も守られており、登校時に掲揚し、下校時に降納する様子がよく見られます。

また夜間に掲揚する場合には、適切な照明を当てることが強く推奨されます。照明を当てずに夜間に掲げ続けることは、旗が闇に紛れて見えにくくなるため、敬意を欠くと見なされる可能性があります。

この際の照明は、旗全体を明るく照らすように設置するのが理想的です。特に、旗に敬意を表すことが求められる特別な日や記念行事においては、夜間も掲揚し続ける場合がありますが、その際は必ず照明を当てて、旗の存在を明確にすることがマナーとされています。

このルールは、旗が象徴する国家や文化に対する敬意を示すためのものであり、単なる掲揚時間に留まらない、より深い意味合いを持っています。

旗の揚げ降ろしの順番

国旗、市旗、校旗を掲揚し、降納する際の順番にも、国際的な慣例に基づいた明確なルールがあります。これもまた、旗が象徴する組織や国家への敬意を示すために非常に重要です。

掲揚の際は、「格が高い旗から順に掲げる」のが原則です。

これは、最も敬意を表すべき対象の旗を最初に空に掲げるという意味合いを持ちます。国旗はすべての旗の中で最も高い地位にあるため、最初に掲揚します。次に市旗、そして最後に校旗や団体旗を掲げます。この順番を守ることで、旗一つひとつに込められた敬意を正しく表現できます。

一方、旗を降ろす際は、掲揚時とは逆の順序になります。「格の低い旗から順に降ろす」のが原則です。

つまり、最初に校旗を降ろし、次に市旗、最後に最も格の高い国旗を降納します。これは、最後まで国旗を空に掲げ続けることで、その権威と尊厳を保つという考え方に基づいています。日没時まで国旗を最も高い位置に留めておくことで、一日を通じて最大限の敬意を表すのです。

この「位の高い旗から掲げ、位の低い旗から降ろす」というルールは、旗を扱う上での基本であり、国際儀礼として世界中で広く用いられています。覚えておけば、どのような場面でも失礼なく旗を扱うことができるでしょう。

複数の国旗を掲揚する場合

国連方式

国際的な場で複数の国旗を掲揚する最も一般的な方法は、参加国の国名をアルファベット順に並べる「国連方式」です。

向かって左から右へ、国名のアルファベット順に並べて掲揚します。これはすべての国を平等に扱うためのルールであり、国際会議やスポーツ大会などで広く用いられます。

中央上位方式

これは旗の数が奇数の場合に限りますが、ホスト国の国旗を中央に掲揚し、左右に他の国の旗を配置する方法もあります。

参加国は、中央のホスト国の国旗から向かって左へアルファベット順が早い国、中央から向かって右へアルファベット順が遅い国で掲揚します。

この方式は、ホスト国に敬意を表しつつも、他の国々を公正に扱うためのものです。

来賓優先方式(2カ国の場合)

日本が外国の要人や国賓を歓迎する場合など、2カ国間で旗を掲揚する際には、来賓国に敬意を表すため、来賓国の国旗を上位(向かって左側)に掲げるのが一般的です。この場合、日本国旗は向かって右側に掲げられます。

掲揚する高さと国旗自体のサイズに注意

複数の国旗を掲揚する場合、高さを揃えることが国際的な儀礼に基づいたマナーです。

国旗はその国家と国民を象徴する重要なシンボルであり、各国の国旗はすべて同等の敬意をもって扱われるべきだと考えられています。もしある国の国旗だけを高く掲げると、その国が他の国よりも優れている、あるいは上位にあることを示唆することになってしまい、国際的な非礼と見なされます。

オリンピックなどの国際大会では、各国の国旗を同じ高さに並べて掲揚することで、参加国が対等な立場にあることを示しています。

また国旗のサイズも同じにするのが基本です。

まとめ

「旗を正しく扱うこと」は、国や地域、学校に対する敬意を示す行為です。ちょっとした順番の違いが大きなマナー違反になりかねませんので、ぜひこの記事を参考にして、正しい掲揚を心がけてください。

またキラメックでは旗のオリジナル製作も承っております。ご希望の生地、サイズ、デザイン、装飾で、迅速かつ丁寧に製作いたしますので、お気軽にご相談ください。